Quelques traits du Mali en crise

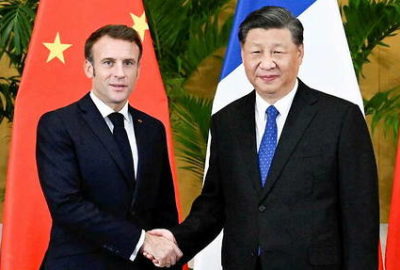

Le capitaine Amadou Haya Sanogo, auteur du coup d’Etat qui fait tomber le président Amadou Toumani Touré.

Comment l’Etat malien, souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, s’est-il si facilement, si brutalement effondré en 2012 et 2013, au point de devoir faire appel à l’armée de l’ancienne puissance coloniale pour éviter l’occupation du pays par les djihadistes ? Sous la succession des événements, quelles fragilités structurelles, quels enjeux institutionnels et sociétaux ? Et quelles leçons en tirer pour aller de l’avant ? Telles sont quelques questions que Jean Louis Salgot-Davauroux, directeurs de théâtre et écrivain tente de répondre.

QUELQUES TRAITS DU MALI EN CRISE

Comment l’Etat malien, souvent présenté comme un modèle de démocratie en Afrique, s’est-il si facilement, si brutalement effondré en 2012 et 2013, au point de devoir faire appel à l’armée de l’ancienne puissance coloniale pour éviter l’occupation du pays par les djihadistes ? Sous la succession des événements, quelles fragilités structurelles, quels enjeux institutionnels et sociétaux ? Et quelles leçons en tirer pour aller de l’avant ? Le capitaine Sanogo, auteur du putsh du 22 mars 2012 qui fait tomber le président Amadou Toumani Touré Etat malien : les paradoxes d’un effondrement Bamako, 21 mars 2012. Un groupe de soldats excédés par la gabegie qui désorganise l’armée décide de marcher sur le palais de Koulouba, siège de présidence de la République. Ils ne veulent pas être la chair à canon d’une guerre où près d’une centaine de militaires sans munitions viennent d’être égorgés par l’alliance éphémère d’irrédentistes touareg et de desperados salafistes. La jacquerie, rejointe par quelques officiers subalternes, n’a qu’une vague idée de ses objectifs. Celui dont elle a fait son chef, le capitaine Amadou Aya Sanogo, reconnait peu après le coup que les mutins ont décidé en cours de route d’en « profiter » pour prendre le pouvoir. Quelques semaine avant des élections où il ne se présentait pas, le président Amadou Toumani Touré est renversé. L’armée, désorganisée, cède devant les narco-djihadistes qui s’installent dans les grandes villes du Nord. En dépit de ses conséquences immédiates catastrophiques et des condamnations internationales qui pleuvent, l’équipée suscite une approbation populaire inquiète et mesurée, mais réelle. On déplore les pillages dont les putschistes se rendent coupables, mais on comprend les pillards, on les envie parfois. L’armée en fuite ? C’est un crève-cœur, mais pourquoi risquer sa peau quand l’absence de confiance dans l’institution donne à croire que le sacrifice est désespéré ? Depuis l’indépendance, les trois régions septentrionales du Mali, dont le territoire est très majoritairement désertique, connaissent des soubresauts. Beaucoup de Touaregs reprochent à l’Etat de délaisser le développement d’un territoire partagé avec des Sonraïs, des Peuls, des Arabes, des Bamanans. Plus que de discrimination ethnique, il s’agit d’un effet de l’éloignement conjugué à la corruption : plus le bénéficiaire officiel d’une « aide » est éloigné de sa source, moins les voraces postés sur la route en laissent à disposition. A cela s’ajoutent des considérations raciales. Longtemps, les Touaregs ont pratiqué la razzia, enlevant des habitants sédentaires du Sud pour en faire leurs esclaves. Jusqu’à présent, ce sont généralement les Bellah, descendants des captifs, qui assurent dans des conditions moralement et physiquement dégradantes les tâches subalternes. Les Bellahs ont la peau noire, celle de leurs maîtres est plus claire. Des préjugés vivaces entretiennent le mépris, le ressentiment, la méfiance. Durant les neuf premières années de la présidence d’Amadou Toumani Touré, les révoltes marquent le pas. C’est dû à une politique opiniâtre d’arrangements au coup par coup, de négociations au jour le jour, de complicités improbables qui, au Nord comme au Sud, sont la marque de fabrique d’un président expert en consensus. La zone devient un théâtre d’ombres où se mêlent trafic d’armes et de drogue, concentrations de narco-djihadistes, enlèvements d’otages, aide internationale, corruption, opérations de développement… Un équilibre s’établit, où chacun semble trouver son compte. Beaucoup d’argent circule, créant des cercles d’intérêt commun qui réunissent sans préjugés encombrants salafistes algériens, généraux de l’armée malienne, anciens rebelles touaregs, administrateurs corrompus, bandits de grands chemins… Ce que la répression d’Etat ou le culte de l’unité nationale étaient impuissants à réaliser, les arrangements l’ont fait. Jamais la zone n’a été aussi calme. Cette bonace est bouleversée par des événements en partie aléatoires. La chute du régime lybien de Mouamar Khadafi contraint ses mercenaires touaregs à rentrer au pays. A la faveur des troubles, ils se sont lourdement armés. Le rapport de force militaire en est ébranlé. Fidèle à lui-même, le président Amadou Toumani Touré tente bien de se concilier les nouveaux arrivants, qui reçoivent des subsides substantiels, sans même être désarmés. Cependant, la tentation de rebattre les cartes est trop forte. En janvier 2012, les petites localités sahariennes de Tessalit et Aguelhoc tombent aux mains des « Lybiens » du Mouvement national de libération de l’Azawad (MNLA). A Bamako, l’improbable coup d’Etat d’un groupe de soldats en colère achève de désorganiser le montage arrangé au cours des ans. Yuruguyurugu : ce que le mot « corruption » ne dit pas Dans la langue bamanan (bambara), la plus parlée du Mali, les faits de corruption sont désignés par le vocable expressif de yuruguyurugu. Le mot français corruption évoque le pourrissement, ce qui suppose l’antériorité d’un corps sain. Yuruguyurugu signifie magouille, trafic, arrangement douteux. La différence des approches n’est pas fortuite. L’Etat administré et ce qui est présenté comme son aboutissement, l’Etat démocratique représentatif, sont enfants de l’histoire politique de l’Occident. Son Etat, tout naturellement, l’Occident y croit, souvent même le fétichise. Pas l’Afrique. Elle a des raisons pour cela. La première école ouverte par l’occupant français sur le territoire de l’actuel Mali est officiellement baptisée « école des otages ». On y scolarise de force les fils de chefs retenus en otages et que l’on compte substituer à leurs pères incommodes après quelques années de lavage de cerveau. A l’indépendance, le Mali ne compte qu’un seul lycée public d’enseignement général et quatre cents kilomètres de routes goudronnées. Les romans et les mémoires d’Amadou Hampaté Bah fourmillent d’anecdotes où l’on voit les sujets coloniaux ruser et tromper une administration vécue comme un corps étranger et qui ne songe même pas à se hisser, comme en métropole, sur les cothurnes de l’intérêt général. Face au pouvoir de l’occupant, le yuruguyurugu apparaît comme une forme de résistance. Les Maliens sont très attachés à la souveraineté de leur pays. Deux institutions – le drapeau, l’hymne national – sont passionnément honorés, au point qu’ils peuvent constituer le climax de concerts de rap ou de rencontres amicales. « Mali ! Mali ! Mali ! Mali ! » crient les habitants de Tombouctou et de Gao quand leurs villes sont libérées des psychopathes salafistes et des promoteurs de l’Azawad. La nation se constitue, mais l’Etat n’a jamais vraiment pris. Ce corps mort tombé des bivouacs coloniaux est une proie. Sama sogo, la viande de l’éléphant disent les bamanans. Le contraire d’un fétiche. Personne n’y croit, ni le fonctionnaire, ni l’administré. Dans un pays où la faim reste une hantise, d’une personne qui vient d’obtenir un bon poste, on dit qu’elle va pouvoir « bouffer ». Ce qui est surprenant n’est pas qu’un tel Etat se soit si rapidement écroulé, c’est plutôt que la société ait tenu malgré cet Etat. Deux facteurs assurent cette « tenue ». Comme une onde de fond invisible au monde extérieur, mais explicite dans l’entre soi des consciences, un certain nombre d’institutions endogènes vécues comme fiables et bénéfiques maintiennent une cohésion réelle et contrôlent les débordements. Ainsi, la fameuse « solidarité africaine » répond à des règles précises, instituées, intériorisées de vie collective auxquelles il est délicat de se soustraire. Et puis, avec une tonicité remarquable, au défaut d’institutions en charge de l’intérêt général se substitue un système généralisé d’arrangements privés, une négociation permanente et consentie qui établit une certaine stabilité, une certaine efficacité dans l’exercice des grandes fonctions sociales. Le yuruguyurugu est le versant trouble d’un système d’arrangements, qui sait aussi être efficace et de bon aloi. Ce que la corruption met en négociation, c’est la souveraineté de l’Etat. Les prérogatives publiques sont privatisées et mises sur le marché par ceux qui en sont les dépositaires. L’entreprise privée du policier véreux est le carrefour où il rançonne les usagers de la route. L’entreprise privée de la secrétaire administrative indélicate est la porte du directeur, qu’elle n’ouvre pas sans une obole. L’entreprise privée de l’enseignant intéressé est le passage dans la classe supérieure, celle du maire vorace l’attribution des terrains constructibles, celle du ministre cupide la souveraineté du pays sur ses ressources minières… Ce commerce est parasitaire. Il consiste à créer des entraves artificielles et à les lever moyennant finances. Mais il participe au système généralisé des arrangements qui « tient » la société. C’est grâce au yuruguyurugu que le douanier corrompu paye l’ordonnance de son cousin paysan et pallie ainsi l’absence d’assurance maladie. Charia : loi de Dieu, loi des armes ou loi du peuple ? Ce système d’arrangements n’empêche pas et sans doute protège pour une part une croissance soutenue, plutôt supérieure à la moyenne des pays environnants. La ville de Bamako se modernise d’année en année. Mais le yuruguyurugu, omniprésent, est source d’injustices, de blocages, de gâchis tels que la classe politique en est déconsidérée. Quelle issue ? La tentation des armes ? Une bonne dictature militaire ? Il y avait de ça dans la sourde approbation qui avait d’abord entouré l’équipée du capitaine Sanogo. La religion ? Son interventionnisme prend de l’ampleur. Quand les lois humaines se discréditent elles-mêmes, une nation très majoritairement croyante peut souhaiter le recours aux lois divines. L’action victorieusement menée en 2011 par les organisations islamiques contre un code du mariage voté par l’Assemblée nationale et qui consacrait l’égalité des époux avait été un coup de semonce, tout comme l’énorme meeting du 13 août 2012 rassemblé au stade bamakois du 26 mars par le Haut conseil islamique, présidé par un imam wahhabite plutôt compréhensif vis-à-vis des appels à l’instauration de la Charia sur toute l’étendue du pays et soucieux de placer la « transition » sous l’influence des mosquées. Mais la terreur salafiste sur les villes du Nord a mis dans l’embarras jusqu’aux plus ardents. Le sens et l’impact du mot arabe charia, que les bamanans emploient dans tous les usages du mot loi, mais auquel les prêcheurs donnent le sens coranique de préceptes divins en sortent brouillés. Le prêcheur le plus populaire du pays, le chérif Ousmane Madani Haïdara, puise son inspiration religieuse dans la tradition millénaire du soufisme, très ancrée au Mali, et affirme qu’appliquer les préceptes religieux est affaire de foi et non de loi. Ses prédications amorcent une théologie compatible avec la laïcité, dont il est explicitement partisan. Elles lui valent de remplir les stades et d’être menacé de mort par les djihadistes. Sur les réseaux sociaux et même dans les conversations, on voit poindre des opinions de libres penseurs qui hier se seraient autocensurés. Le principe de laïcité de l’Etat connaît un regain de popularité, même quand l’Etat laïc est méprisé. Ambivalence de la crise. Fadenya, badenya : la fraternitude d’Abel et Caïn Les Songhaïs, sédentaires du Nord, se désignent eux-mêmes comme « koyraborey » (gens des cités), une dénomination déformée par les habitants du sud qui les nommentkoroboro. Les Touareg et leurs serviteurs bellah sont eux communément nommés dans la même langue gandjiborey (gens de la brousse). Alors que les djihadistes avancent vers le Sud, un jeune ami qui, sans instruction scolaire, a appris le français par raccroc et sur facebook, est pris dans une de ces conversations politiques que la crise a ravivées. Pour désigner les assaillants, il ne dit pas les islamistes, il ne dit pas les Touareg, ni les bandits armés, ni les djihadistes, il dit spontanément « les éleveurs ». Une attaque de l’éleveur Abel contre le cultivateur Caïn, des nomades Hébreux contre le Canaan des sédentaires ? En langue bamanan, deux vocables expriment la fraternité, ou plutôt la fraternitude, le lien concret qui relie des enfants du même sang. Badenya – le fait d’être enfants de la même mère – désigne l’affection fraternelle. Fadenya – le fait d’être enfants du même père – signifie « rivalité » par référence à la concurrence qui oppose souvent les fratries de familles polygames où chaque épouse veille jalousement au destin de sa couvée. La fadenya n’abolit pas le lien fraternel. Elle peut être un facteur de dépassement de soi. Si les frères rivaux sont à armes égales. Mais lorsque l’un d’eux est armé d’un AK 47 et l’autre de ses seuls poings, la peur, la haine, la destruction, la vengeance abolissent le lien du sang. Azawad : une chimère qui bouge à tout vent En octobre 2011, le régime du lybien Khadafi tombe sous les bombes occidentales et la révolte d’une partie du peuple. Le fantasque dictateur s’était entouré de combattants touaregs. Ceux-ci se retrouvent sans emploi, s’emparent des armes qu’ils peuvent dans les entrepôts éventrés, rentrent au pays. Leurs prétentions prennent la forme d’une chimère. Sous le nom d’Azawad, ils revendiquent la sécession, à leur main, des trois régions nord du Mali, où les Touaregs sont pourtant partout minoritaires. Même s’ils évoquent un hypothétique soutien des autres habitants de la zone, qui ne sont pas demandeurs, ils savent que leur Etat ethnique ne survivrait pas à une élection libre. Leurs cousins salafistes d’Ansar Dine ne s’y trompent d’ailleurs pas. Ils appellent de leurs vœux et de leurs armes, sur toute l’étendue du Mali, une tyrannie religieuse où leur interprétation furieuse de l’Islam et la loi des gangs de la drogue s’imposeront à tous. En janvier 2012, les uns et les autres, alors alliés, signent dans le sang l’ouverture des hostilités, égorgeant dans la petite localité saharienne d’Aguelhoc près d’une centaine de soldats maliens désarmés. Lorsqu’il s’empare de Gao, le MNLA y installe l’insécurité – pillage des banques et des administrations, vols, viols, arbitraire généralisé – ce qui, dans un premier temps, assure une certaine popularité aux narco-djihadistes du Mujao, leurs alliés d’hier, qui les en chassent. A chaque déconvenue militaire, à chaque ouverture politique potentielle, le MNLA change, parfois radicalement, d’objectif politique. Tantôt Azawadiens irréductibles, tantôt Maliens de raison. Tantôt alliés d’Ansar dine, groupe armé touareg fraichement converti au salafisme, tantôt supplétifs autoproclamés de l’armée française engagée « contre le terrorisme ». Déclencheur d’une crise qu’il ne maîtrisera jamais, le MNLA donne, à travers ces contorsions, une démonstration caricaturale de la façon dont le système des arrangements réagit aux variations du rapport de force. Cependant, les lance-roquettes lybiens ne règlent pas la question de fond : comment va recommencer à vivre ensemble une société où s’imbriquent des éleveurs nomades dont le savoir faire irremplaçable valorise une des zones les plus arides de la planète et des sédentaires urbains ou ruraux sans lesquels la vie pastorale manquerait de tout ? Concrètement impraticable, sauf à obtenir la soumission durable d’une grande majorité des habitants attachés au Mali, l’Etat ethnique de l’Azawad revendiqué par le MNLA est à l’image des « solutions » institutionnelles adoptées bon gré mal gré par les nations africaines : copier-coller d’un ordre politique – ici l’Etat national – inventé par d’autres dans un cadre historique et social d’une tout autre nature. Les appels à la négociation sont raisonnables. L’établissement de réseaux stables et fraternels sont en effet possibles et souhaitables. Ils impliqueront nécessairement les adversaires d’aujourd’hui. Depuis des siècles, les uns et les autres usent de processus institutionnels endogènes pour se retrouver après l’orage. L’histoire présente montre que ces chemins anciens ne suffisent plus. Ils indiquent cependant une voie plus féconde que le cauchemar d’un Etat par ethnie. Reste à en inventer les formes nouvelles. Nyangoya : l’esprit de défaite Quatre-vingts ans d’occupation coloniale, c’est long. Quatre-vingts ans où les générations fomentent et se transmettent les ruses de vaincus qui permettent de survivre. Quatre-vingts ans où s’intériorise un état de subordination auquel le colonialisme donne une interprétation raciale, naturelle, biologique. La nyangoya est un vice partout présent, partout mis en débat, partout condamné. La langue française n’a pas d’équivalent exact. Egoïsme ? Jalousie ? Bassesse ? Il y a quelques années, l’émission « A nous la citoyenneté » en a donné à la télévision nationale une figure qui en quelques jours s’est invitée dans tous les échanges. Un personnage du nom de Banyango supplie une divinité de le sortir de la misère. Le fétiche accepte, mais à une condition : tout ce qu’il lui accordera, il en donnera le double à son ami. Une villa à Banyengo, deux à son ami ; cent bœufs à Banyango, deux cents à son ami… Banyango réfléchit, réfléchit. Il répond : n’nyé kélén ci ! Crève-moi un œil ! On peut identifier ce réflexe très répandu, très bien identifié, comme un vice de vaincus : convaincu de ne pas être apte à la grandeur, je mets ma virtuosité dans la petitesse ; plutôt que de voir quelqu’un s’élever, même sans me nuire, je préfère provoquer sa chute et la mienne. Quand elle est actionnée avec la puissance que confèrent les prérogatives publiques, lanyangoya se transforme en pesant couvercle. Une situation nouvelle, qui n’est pas morale, ni directement politique, vient néanmoins perturber ces stratégies mortifères et bouillonne sous le couvercle : l’avènement de la cyber-génération. Le téléphone cellulaire relie désormais les campagnes les plus reculées au reste du monde, aux parents partis en émigration notamment, et Orange est le premier contribuable du Mali. Pour trois cents francs CFA (0,45 €), les « cybers » offrent une heure d’accès aux accrocs de Google et de facebook. L’attrait provoqué par ces nouveaux medias et la simplification orthographique qu’ils autorisent partout façonnent une nouvelle koïnè francophone où les jeunes Africains prennent toute leur place. On se demande parfois si le goût de se faire des « amis » sur facebook ne contribue pas davantage à l’apprentissage de la lecture et de l’écriture qu’une école en déshérence où un corps enseignant démoralisé et des organisations d’étudiants aux pratiques mafieuses lancent tour à tour des grèves qui peuvent durer six mois sous l’œil indifférent d’un Etat dont l’inertie garantit la tranquillité. Mali kura : génération décomplexée Ces jeunes dont les parents eux-mêmes n’ont pas connu la colonisation prennent ainsi la parole dans des conditions radicalement nouvelles. La figure d’un monde composé d’un centre et de ses périphéries perd de sa consistance. Dans les nouveaux réseaux, « le centre est partout et la circonférence nulle part ». Les nouvelles pratiques émoussent les réflexes d’attraction/répulsion, la tentation de se placer dans le désir de l’autre qui caractérisent le rapport du dominé au dominant. De plus en plus, on voit s’installer des relations décomplexées, claires, tranquilles, efficaces. La situation nouvelle ainsi créée colore et relativise la francophilie qui accompagne l’intervention armée décidée par François Hollande, intervention vécue comme salvatrice par l’écrasante majorité des Maliens. La reconnaissance vis-à-vis de la France et de son armée est sincère. Elle est vigilante aussi, fragile. Tout retour, même supposé, à l’arrogance impériale enflamme les réseaux, par exemple quand les événements donnent le sentiment que la France voudrait se réserver la gestion de la « question touareg »[1]. La fin de la nyengoya ? En tout cas sa mise en cause et le sentiment que son sort est lié au poids de pratiques anciennes, qui parviennent encore à étouffer l’initiative, mais comme un couvercle à l’assise menacée par la marmite en ébullition. Cent exemples d’un Mali qui travaille et se prend en main, d’un Mali kura (Mali nouveau) entreprenant, talentueux, confiant en lui-même viennent contester, ronger, affaiblir, déconsidérer le système qui a « tenu » le pays durant les vingt dernières années. Kotèba : liberté d’expression à la malienne Les cadres de la première république, celle qui naît de l’indépendance, lisaient beaucoup. Les élites de la troisième regardent « Les feux de l’amour » sur leur écran plat. Il n’y a pas, sur toute l’étendue du Mali, une seule librairie qui tienne la comparaison avec une grosse maison de la presse à la française. Dans les années 1960, le régime socialiste de Modibo Keïta soutient une vie culturelle intense à laquelle il assigne, censure aidant, la mission de forger l’homme nouveau. Les militaires qui prennent le pouvoir le 19 novembre 1968 ne sont pas des intellectuels. Ils laissent s’épuiser d’elles-mêmes les formules mises en place par l’ancien régime sans trop s’en préoccuper. Le taux de scolarisation était passé de 7% à 23% durant les huit ans de présidence Modibo Keïta. Il retombe à 21% sous le régime militaire. Des années après le coup d’Etat, l’enseignement du marxisme-léninisme reste le programme officiel de la classe de philosophie et les journées du livre soviétique proposent toujours pour presque rien les classiques de la pensée et de la littérature « prolétarienne ». Mais le cœur n’y est pas. Le renouveau vient d’ailleurs. Le kotèba est une institution politico-culturelle qui prend la forme de saynètes où les tares de la société sont raillées sur le mode burlesque. Dans les années 1980, en pleine dictature militaire, des comédiens courageux adaptent cet art de village à la grande ville et montent des spectacles vigoureusement critiques, qui rencontrent une immense approbation populaire et sont jusqu’à présent identifiés comme un élément déclencheur de la révolte qui fera tomber le régime. Le cinéma lui aussi, en dépit des ruses derrière lesquelles il est contraint de se protéger, produit malgré la dictature des films fervents où les maux de la société sont crument décrits. La révolution de 1991 instaure une liberté d’expression, qui est sans doute un des acquis les plus positifs du nouveau régime, mais paradoxalement, la vie culturelle s’assoupit. Le cinéma se perd peu à peu, sans vraie résistance à l’effondrement du réseau de salles publiques et à l’envahissement télévisuel. Le kotèba se met au service de la publicité commerciale et des ONG humanitaires. Préférant le libre marché à la libre opinion, la presse libre se vend au plus offrant. Faire sa place dans le système des arrangements semble avoir bu toute énergie, polarisé toute faculté intellectuelle, annexé toute imagination. Horonya : inculturer la démocratie En octobre 2012, alors que le Mali est abaissé, humilié par la défaite de son armée, la compagnie théâtrale BlonBa présente au palais de la culture de Bamako un spectacle intitulé Tanyinibougou (la cité de « chacun sa poche »). Le personnage central est repris des kotèba libérateurs qui ont enflammé la fin de la dictature militaire. Malgré la crise, trois mille personnes, dont cinq ministres, font le déplacement. Une heure et demi de satire féroce et désopilante de la corruption. Personne n’est épargné. Du ministre au mendiant. Quand on est au fond du trou, l’autodérision est le premier pas vers la grandeur. Se placer au dessus de soi-même. En rire. La magie du kotèba opère une fois de plus. Ce n’est pas des opinions suspectes diffusées par la presse, ni des débats obscurs de l’Assemblée nationale qu’on attend la critique fiable dont le pays a besoin. C’est de l’antique institution politico-culturelle du kotèba et de ses fictions plus vraies que nature. La toute fin du spectacle évoque l’après-crise : ce qui a manqué à la démocratie, c’est la pratique de la horonya. Un personnage invite à transformer Tanyinibougou en Horonyabougou, la cité de la horonya. Applaudissements fournis. Gorges nouées. Quand on demande à un bamananphone comment dire « citoyenneté » dans sa langue, la première réaction est l’hésitation, car les langues, surtout quand elles disent des civilisations différentes, ne sont pas superposables. Dans le flot du récit théâtral, les auteurs de Tanyinibougou proposent audacieusement horonya. Le mot désigne le statut des hommes libres, de ceux qui disposent d’eux-mêmes, qui ont le droit de cité. La horonya s’accompagne de vertus chantées à chaque mariage, à chaque baptême : vaillance, respect de la parole donnée, libéralité… Dans la société bamanan d’autrefois, ce statut s’oppose à la condition subordonnée des hommes de caste ou des descendants de captifs. Mais le principe républicain l’ouvre à tous. La horonya républicaine s’acquiert sans distinction d’âge, de genre, de naissance ni de condition sociale. Y inviter les trois mille spectateurs de Tanyinibougou, associer ses vertus à la construction par tous de la patrie commune, c’est donner une signification vivante, repérable, désirable, ancrée dans l’imaginaire malien à une « citoyenneté » qui sinon participe à une « langue officielle » – le français – souvent utilisée par les élites pour intimider plutôt que pour se faire comprendre. Les promoteurs de la horonya républicaine rappellent que le logiciel capable de donner toute sa puissance aux particularités du disque dur de l’Afrique ne s’obtient pas par téléchargement. Ce logiciel, c’est la culture africaine vivante telle que l’imaginent les Africains libres d’aujourd’hui. Dans une Afrique en voie d’indépendance, ce que l’Occident nomme question culturelle est une urgence et un préalable politiques de premier rang. Et l’impérialisme dans tout ça ? L’intervention militaire française de l’hiver 2013 a sauvé le Mali d’un péril immédiat. Dans leur écrasante majorité, les Maliens lui en sont reconnaissants. Elle est également le symptôme du déséquilibre abyssal qui subsiste entre l’ancienne puissance coloniale et les pays africains qu’elle gouverna directement, puis influença pesamment depuis près d’un siècle et demi. Si l’armée française a été seule en mesure de réduire l’agression dont le Mali est victime, c’est aussi parce que la tutelle de l’ancienne puissance coloniale reste une donnée fondamentale. Pourtant, elle n’apparaît jusqu’ici dans ce texte qu’en fond d’écran, comme le paysage dans lequel s’inscrivent les événements et les tensions relatés et non comme leur ordonnatrice. C’est à dessein. Présenter l’impérialisme français comme le deus ex machina de tous les malheurs de l’Afrique est un parti-pris dépressif et quelque peu narcissique qui empêche de voir les modifications des rapports de force aujourd’hui à l’œuvre et d’agir efficacement sur eux, au Mali comme en France. Durant les deux mandats d’Amadou Toumani Touré, les permis de recherche pétrolière n’ont pas été accordés à Total, mais pour l’essentiel à la Sonatrach, une entreprise publique algérienne et dans une moindre part à des entreprises aux allures de prête-nom. Les mines d’or sont exploitées par des compagnies maliennes, sud-africaines, canadiennes, australiennes, et non pas françaises. Le pouvoir sarkozyste n’est jamais parvenu à faire signer au Mali un accord de rapatriement des immigrés expulsés. Le président Amadou Toumani Touré avait d’ailleurs malicieusement confié cette négociation à un ancien ouvrier longtemps émigré en région parisienne, militant notoire du parti communiste français. Le fameux discours de Nicolas Sarkozy à Dakar vécu comme une insulte faite à l’Afrique, les visas délivrés au compte-goutte et aux prix d’humiliations absurdes ont paradoxalement libéré les esprits : à l’agressivité inquiète, sœur de l’amour déçu, a peu à peu succédé une indifférence teintée de mépris. Avec la participation française à la libération du Nord, la donne a changé. Mais les cyclomoteurs Peugeot, remplacés par la marée des « Djakarta » chinoises, ne reviendront pas dans la circulation bamakoise. Quand elles ont besoin de soins complexes, les élites maliennes vont désormais se faire ausculter au Maroc, en Afrique du Sud, au Brésil ou dans les pays du Golfe. Tout comme la reconnaissance, somme toute assez rationnelle, dont bénéficie la France engagée contre les djihadistes, cette distance subjective prise avec l’ancienne tutelle est un élément du rapport de force, un fait politique. Les drapeaux français agités de bon cœur dans les rues de Tombouctou n’empêchent pas une vigilance sourcilleuse chaque fois qu’à tort ou à raison, Paris est soupçonné de vouloir se substituer aux autorités maliennes. Le pouvoir économique et politique de l’Occident n’a pas disparu, mais il est aujourd’hui en crise, contrebalancé par la vague des puissances « émergentes », avec lesquelles les questions de dépendance sont posées à nouveau frais. Les injonctions des institutions financières internationales, la dette, les politiques d’ajustement structurel témoignent de la pression que la conduite capitaliste et occidentale fait peser sur le monde. En imposant partout les formules institutionnelles consacrées par le libéralisme, elles bloquent et stérilisent la nécessaire invention d’une culture politique intériorisable par les peuples. Au Mali, l’obligation d’instaurer les formes occidentales de la propriété foncière, alors que les terrains « concédés » par l’Etat ou attribués par le chef de village conféraient naguère un droit d’usage quasi équivalent à celui d’un « titre foncier », produit spoliations (parfois massives dans le cas des terres agricoles), corruption, différends judiciaires qui alimentent le mépris de l’Etat et la méfiance entre citoyens. Mais l’impact de ces injonctions est brouillé par des réalités qui leur échappent. C’est d’un Etat privatisé par la corruption qu’on exige de privatiser « à l’occidentale » le train, le téléphone ou le commerce du coton. C’est à une société qui tient et se développe en grande partie par son secteur dit « informel » (comme si ce que l’empire n’a pas formé était sans forme) qu’on délivre les bons conseils de la régularité libérale. A contrario, ce brouillage touche aussi un altermondialisme d’inspiration socialiste et euro-sud-américaine, qui mord peu sur l’opinion malienne et dont les recettes souvent teintées d’étatisme peinent à convaincre dans un pays où les prérogatives publiques sont elles-mêmes mises sur le marché. Le Mali, l’Afrique sont condamnés à inventer les formes de leur développement, de leur solidarité sociale, de leur démocratie, de leur indépendance. La figure achevée sera nécessairement singulière et sans doute inattendue. [1] Deux ans et demi plus tard, le capital de sympathie accumulé lors de l’intervention militaire française est recouvert par le soupçon d’un soutien de la France au MNLA et les vieux griefs qui ne pourront s’éteindre qu’après avoir définitivement redressé les déséquilibres issus du colonialisme. *Texte publié dans l’ouvrage collectif « La guerre au Mali », éditions La Découverte 2013

|