Burkina Faso : de quelle « démocratie » parle le CND

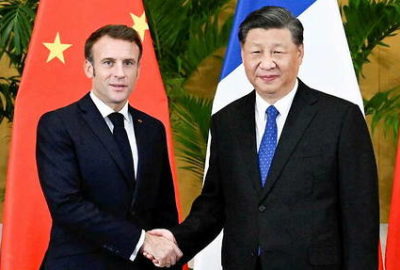

Le Général Gilbert Diendéré, l’auteur du coup de force du 17 septembre.

« La Constitution française de 1946 institue par son article 44 que « les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République ». En excluant du suffrage les complices avérés du tripatouillage constitutionnel tenté par Blaise Compaoré, la transition burkinabè donne à la notion de démocratie un contenu concret ancré dans l’histoire concrète du mouvement populaire. Une bonne nouvelle !

Après sa révolution d’octobre, le Burkina Faso a engagé de façon exemplaire une transition qui visait à sortir à la monopolisation du pouvoir par un clan et à remettre la nation sur le chemin de la liberté politique. La junte qui vient de renverser les autorités de cette transition et qui représente sans fard les intérêts du clan déchu n’hésite pourtant pas à s’autobaptiser Conseil national de la « démocratie ». Et il argumente en dénonçant une disposition électorale prétendument non démocratique parce qu’elle écarte du scrutin les personnes ayant explicitement soutenu la tentative de modification constitutionnelle permettant à Blaise Compaoré de se représenter ad vitam aeternam.

Cet argument, le trouble qu’il crée, les enjeux qu’il camoufle méritent qu’on s’y arrête, car l’histoire récente du Burkina Faso nous éclaire une fois de plus sur la grande plaie institutionnelle de l’Afrique. L’éclairage est d’autant plus vif que ce coup de force hasardeux, commis par un mutinerie militaire limitée à un régiment et dont le contrôle vacillant ne s’exerce vraiment que sur la capitale, ne bénéficie d’aucun soutien populaire, contrairement à d’autres pris, le plus souvent à tort, comme une revanche contre les abus d’Etats fautifs (ex : l’équipée d’Amadou Haya Sanogo au Mali).

Dans l’usage à contre-pied du mot « démocratie » par un groupe de 1300 personnes en armes pour se justifier de kidnapper la direction politique d’une nation de 17 millions d’âmes, se cache le virus d’une longue confusion qui engourdit et souvent paralyse l’élaboration par les peuples africains eux-mêmes d’institutions démocratiques dans lesquelles ils puissent se reconnaître. La « Constitution » que le clan de Blaise Compaoré, dont le général Gilbert Diendéré et les militaires du RSP, voulait tripatouiller à son profit pour maintenir sa propriété privée des prérogatives publiques est le fruit d’une double histoire. Sur le fond, le mot « Constitution » représente un principe : en démocratie, il existe une règle du jeu qui garantit la bonne régularité de l’exercice du pouvoir par le peuple et/ou ses représentants. Mais elle est aussi le fruit d’une histoire datée et située : dans la période moderne, l’histoire des révolutions américaine et française à la fin du XVIIIe siècle. Les Constitutions américaine et française représentent en effet une avancée décisive de ces peuples vers la liberté politique. Elles répondent au principe d’une règle du jeu démocratique. Mais elles le font à l’américaine,et à la française, sur la base d’une histoire politique et juridique qui n’est pas universelle, qui est ancrée dans les racines de la civilisation occidentale, comprise et intériorisée par les peuples américains et français. Elles sont aussi la trace d’oppression très peu « démocratiques » : l’esclavage que maintien la République américaine ; le monopole des mâles sur le suffrage et les fonctions électives.

Exemple de ces « singularités » historiques, ces Constitutions donnent au suffrage majoritaire une place centrale dans l’accès aux fonctions de gouvernement. Toutes les démocraties ne l’ont pas fait. L’Athènes antique attribuait ces postes par tirage au sort. Dans l’aire mandingue, les conseils de cité (dits « conseils de village ») suivent des règles de consensus qui sont entérinées par le chef sans qu’il puisse se permettre d’imposer son arbitraire. Même si dans une nation moderne le suffrage majoritaire, en Afrique comme ailleurs, est certainement un moyen incontournable de représenter la souveraineté populaire, la notion de démocratie ne se confond pas avec cette utile modalité. Hitler a été élu par les Allemands, qui ont commis là un acte hautement anti-démocratique. La démocratie a des formes, par exemple la Constitution. Mais elle a d’abord un sens : l’émancipation politique et l’égalité des citoyens.

La Constitution française de 1946 institue par son article 44 que « les membres des familles ayant régné sur la France sont inéligibles à la Présidence de la République ». Elle donne ainsi à la règle du jeu un contenu démocratique inscrit dans l’histoire du peuple français, dans ses révolutions, dans son expérience de la liberté politique, dans les racines de sa démocratie (parce qu’elle est pas le clone de la République française, la République du Mali n’a pas eu l’idée saugrenue d’interdire les fonctions électives aux Keïta sous prétexte que leurs ancêtres ont régné sur le pays au XIIIe siècle !) La transition burkinabè, avec beaucoup de sagesse, édicte une règle dont l’esprit et la genèse sont proches de ce qui amène les constituants français de 1946 à exclure les familles régnantes. Les personnalités qui ont participé à la manipulation évidemment antidémocratique qui visait à perpétuer leur confiscation de l’Etat sont disqualifiées pour représenter le peuple et faire avancer le pays dans la liberté politique. Cette évidence démocratique si fortement portée par le mouvement révolutionnaire d’octobre 2014, la transition la grave « à la burkinabè », dans la règle du jeu et c’est une bonne nouvelle. Même s’il faut veiller aux arrière-pensées qui ne sont sans doute pas absentes chez toutes celles ou ceux qui souhaitent remplacer le tripatouilleur déchu, cette avancée donne un contenu concret à la démocratie burkinabè telle qu’elle s’est concrètement exprimée par l’action du peuple. Elle va dans le sens d’une invention d’institutions démocratiques fruit non de l’imitation, mais de l’histoire propre des peuples d’Afrique, de leur expérience, de leurs convictions. Elle donne une boussole à la résistance populaire.

Subsidiairement, cette importance séquence d’histoire africaine doit faire réfléchir sur la qualification, elle aussi empruntée au droit et à l’histoire occidentale, de crimes dont la nature est profondément ancrée dans la singularité politique de l’Afrique où ils prennent un sens qui leur est propre. Certains actes de « corruption » par exemple, délit souvent assimilé à du vol, répondent davantage à la notion de haute-trahison. C’est le cas notamment lorsqu’à l’évidence, la cupidité d’un ministre ou d’un président nuit directement au développement, à la solidarité ou à la défense de la nation. Un policier touche 1000 F pour laisser passer un véhicule plutôt que de verbaliser et de verser l’amende au trésor public, qu’il soit sanctionné et paye lui-même l’amende, c’est juste. Qu’il sot qualifié de voleur, c’est juste. Mais le responsable qui importe des milliers de tonnes d’engrais avariés dans le cadre d’une campagne de développement agricole n’est pas un voleur, c’est un traitre. L’indignité qui s’attache à ce crime devrait lui interdire à jamais d’exercer des charges publiques, à plus forte raison de concourir au suffrage de ses concitoyens. L’enseignant qui distribue des bonnes notes contre des faveurs sexuelles, n’est pas un corrompu, c’est un violeur. Etc. Immense chantier juridique et institutionnel que seul le mouvement populaire allié à la réflexion des intellectuels pourra imposer, chantier sans lequel les indépendances africaines auront bien du mal à donner vie aux promesses qu’elles portent en elles.

JL SAGOT-DUVAUROUX